Nous célébrons chaque année avec beaucoup d’émotion et de publicité l’anniversaire du débarquement de Normandie. Le général de Gaulle avait pourtant un jour comparé le résultat de cette opération à l’occupation de la France par les Allemands ! Et l’historien Jacques Pauwels nous explique ici que le véritable tournant de la Seconde Guerre mondiale s’est produit lors de la bataille de Stalingrad, il y a tout juste 75 ans. Hitler pensait venir à bout de l’Armée rouge en deux mois seulement. Mais les Soviétiques ont tenu tête et mis les troupes allemandes en déroute. Sans cette résistance, la Werhmacht aurait eu accès aux champs pétrolifères du Caucase et l’Europe présenterait certainement un visage différent aujourd’hui. Quant aux Etats-Unis, leur intervention visait surtout un autre ennemi que cette Allemagne déjà condamnée en 1944… (IGA)

L’Allemagne était un pays hautement industrialisé, mais dépourvu de colonies. Elle manquait donc terriblement de matières premières. Si bien que pour gagner la guerre planifiée par Hitler, l’Allemagne devait l’emporter rapidement, avant que ses stocks de pétrole ne s’épuisent. Ces réserves, qui consistaient en grande partie d’importations en provenance des États-Unis, avaient été constituées dans les années précédant la guerre, et elles ne pouvaient être réapprovisionnées de manière adéquate avec du carburant de synthèse produit à domicile (sur la base du charbon) et/ou partir de pétrole fourni par des pays amis ou neutres comme la Roumanie et — après le pacte Hitler-Staline d’août 1939 — l’Union Soviétique.

Dans ce contexte, les nazis avaient développé la stratégie de Blitzkrieg, « guerre éclair » : des attaques synchronisées par un grand nombre de chars, d’avions et de camions (pour transporter l’infanterie), perçant les lignes défensives derrière lesquelles la plupart des forces ennemies s’abritaient dans le style de la Première Guerre mondiale, encerclant ces forces et les laissant faire face à l’anéantissement ou à la capitulation. En 1939 et en 1940, cette stratégie fonctionna parfaitement : le Blitzkrieg produisit des Blitzsieg, « victoires éclair », contre la Pologne, la Hollande, la Belgique et — de façon spectaculaire — contre la France. Quand, au printemps 1941, l’Allemagne nazie s’apprêtait à attaquer l’Union soviétique, tout le monde — pas seulement Hitler et ses généraux, mais aussi les commandants des armées à Londres et à Washington — s’attendait à un scénario similaire : l’Armée rouge allait être achevée par la Wehrmacht en maximum deux mois. À la veille de l’attaque, Hitler se sentait prodigieusement confiant : on rapporte qu’il se serait « cru sur le point de réaliser le plus grand triomphe de sa vie. »

De l’Ostkrieg, leur Blitzkrieg à l’Est, Hitler et ses généraux attendaient beaucoup plus que de leurs précédentes campagnes éclair. Leurs stocks de carburant et de caoutchouc avaient déjà diminué après que leurs avions et leurs Panzers avaient semé la mort et la destruction en Pologne et en Europe de l’Ouest ; au printemps 1941, les réserves restantes de carburant, de pneus, de pièces de rechange, etc. permettaient encore de mener la guerre motorisée pour quelques mois seulement. Le déficit ne pouvait être compensé par les importations en provenance des États-Unis encore neutres, qui continuaient à arriver, principalement via l’Espagne. Et en contrepartie de l’approvisionnement limité en pétrole soviétique, l’Allemagne devait fournir des produits industriels de haute qualité et des technologies militaires que les Soviétiques utilisaient pour renforcer leurs défenses en vue d’une attaque allemande à laquelle ils s’attendaient, tôt ou tard. Ce dilemme devait être résolu en attaquant l’Union soviétique, et en l’attaquant dès que possible, même si la tenace Grande-Bretagne n’avait pas encore été vaincue : la « victoire éclair » qui devait se matérialiser rapidement dans l’Est livrerait à l’Allemagne les riches champs pétrolifères du Caucase, où les Panzers et les Stukas, gourmands en essence, pourraient à l’avenir remplir à tout moment leurs réservoirs à ras bord. L’Allemagne serait alors un über-Reich vraiment invincible, capable de remporter même de longues guerres contre n’importe quel antagoniste. C’était le plan, et il avait pour nom de code « Barbarossa ». Sa mise en œuvre commença le 22 juin 1941 ; mais les choses n’allaient pas marcher comme ses architectes de Berlin l’avaient prévu.

Alors que l’Armée rouge essuya d’abord une terrible correction, elle n’avait pas massé toutes ses forces à la frontière, mais avait opté pour une défense en profondeur. Elle se retira en relatif bon ordre et réussit ainsi à échapper à la destruction totale dans une de ces gigantesques batailles d’encerclement dont Hitler et ses généraux rêvaient. Les Allemands avançaient, mais de plus en plus lentement et au prix de grandes pertes. À la fin du mois de septembre, ils étaient toujours loin de Moscou et encore très loin des champs pétrolifères du Caucase qui étaient l’objet réel de leur désir. Et bientôt la boue, la neige et le froid de l’automne et du début de l’hiver devaient créer de nouvelles difficultés pour des troupes qui n’avaient jamais imaginé devoir se battre dans de telles conditions. Entre-temps, l’Armée rouge avait récupéré des coups qu’elle avait reçus initialement. Le 5 décembre 1941, elle lançait une contre-offensive dévastatrice devant Moscou. Les forces nazies étaient repoussées et devaient adopter des positions défensives qui leur permettraient de survivre à l’hiver après la fin de l’attaque soviétique. Or, le soir du 5 décembre 1941, les généraux du haut commandement de la Wehrmacht déclarèrent à Hitler que l’Allemagne ne pouvait plus espérer gagner la guerre à cause de l’échec de la stratégie des Blitzkriegs.

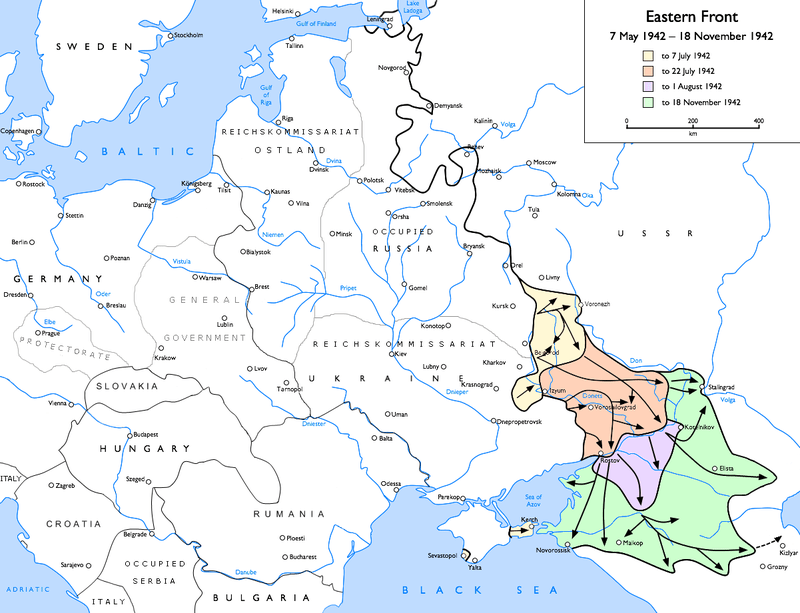

German advances

Blue: from 7 May 1942 to 18 November 1942

Flesh: to 7 July 1942

Orange: to 22 July 1942

Lavender: to 1 August 1942

Green: to 18 November 1942

Source: CC BY-SA 3.0

La bataille de Moscou a annoncé l’échec de la stratégie de la guerre éclair contre l’Union soviétique. Un Blitzsieg, une victoire fulgurante sur le front de l’Est, devait rendre impossible une défaite allemande dans toute la guerre. Et c’est vraisemblablement ce qui se serait passé. Il est probablement juste de dire que si l’Allemagne nazie avait vaincu l’Union soviétique en 1941, l’Allemagne serait encore aujourd’hui la puissance hégémonique d’Europe, et probablement aussi du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Cependant, aux portes de Moscou, en décembre 1941, l’Allemagne nazie a subi la défaite qui a rendu impossible une victoire générale allemande. Non seulement une victoire contre l’Union soviétique elle-même, mais aussi une victoire contre la Grande-Bretagne et une victoire dans la guerre en général.

Il convient de noter qu’à ce moment — quelques jours avant Pearl Harbor — les États-Unis n’étaient pas encore impliqués dans la guerre contre l’Allemagne. En fait, les États-Unis ne sont rentrés dans cette guerre qu’à cause de la bataille de Moscou. Quand, quelques jours après avoir reçu les mauvaises nouvelles de Russie, le Führer allemand apprit l’attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre et la conséquente déclaration de guerre américaine contre le Japon (mais pas contre l’Allemagne), il déclara lui-même la guerre à l’Amérique le 11 décembre. Son alliance avec le Japon ne l’obligeait pas à le faire, comme le prétendent certains historiens, car la terre du soleil levant n’était pas l’objet, mais le sujet d’une agression. Toutefois, à travers ce spectaculaire geste de solidarité envers ses partenaires japonais, Hitler espérait les inciter à déclarer la guerre à son propre ennemi mortel, l’Union soviétique. Dans ce cas, l’Armée rouge aurait dû se battre sur deux fronts, ce qui aurait ravivé les chances de l’Allemagne de gagner sa guerre à l’Est. Mais le Japon n’a pas mordu à l’hameçon. Et l’Allemagne nazie s’est ainsi retrouvée aux prises avec un autre ennemi redoutable. Mais il faudra encore attendre longtemps pour voir les forces américaines s’engager dans un véritable combat contre les troupes nazies.

La bataille de Moscou fut définitivement le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Mais à part Hitler et ses généraux, presque personne ne savait que l’Allemagne était désormais condamnée à perdre la guerre — mais à long terme, certes. Le grand public n’était certainement pas au courant de cela, pas en Allemagne, ni dans les pays occupés, ni en Grande-Bretagne ni aux États-Unis. Il apparaissait que la Wehrmacht avait subi un revers temporaire, vraisemblablement — selon la propagande nazie — en raison de l’arrivée prématurée et inattendue de l’hiver ; mais l’armée allemande était encore profondément enfoncée dans le territoire soviétique, et on pouvait s’attendre à ce qu’elle reprenne l’offensive en 1942, comme elle le ferait d’ailleurs. Or. outre Hitler lui-même et ses plus proches associés militaires et amis politiques, il y avait en fait d’autres observateurs bien informés qui savaient à la fin de 1941 et dans certains cas même plus tôt que l’Allemagne était condamnée à perdre la guerre. Ils n’ont pas divulgué cette information. Parmi eux se trouvaient une poignée de généraux du régime collaborateur de Vichy en France, les services secrets suisses et le Vatican.

Au printemps de 1942, Hitler rassembla toutes les forces disponibles pour une offensive — nom de code « Opération bleue » (Unternehmen Blau) — en direction des champs pétrolifères du Caucase. Il avait dû se convaincre qu’il avait encore une chance de gagner la guerre, mais certainement pas « s’il ne recevait pas le pétrole de Maikop et de Grozny ». L’élément de surprise avait été perdu cependant. Et les Soviétiques disposaient encore d’énormes quantités d’hommes, de pétrole et d’autres ressources. La Wehrmacht, en revanche, ne pouvait compenser les pertes énormes qu’elle avait subies en 1941 dans sa « croisade » contre l’Union Soviétique : 6.000 avions et plus de 3.200 chars et véhicules similaires ; et plus de 900 000 hommes avaient été tués, blessés ou portés disparus au combat, ce qui représentait près d’un tiers de la force moyenne des armées allemandes. Les forces disponibles pour une poussée vers les champs pétrolifères du Caucase étaient donc extrêmement limitées. Dans ces circonstances, il est assez remarquable qu’en 1942, les Allemands aient réussi à le faire aussi loin qu’ils l’ont fait. Mais quand leur offensive s’est inévitablement éteinte, en septembre de cette année, leurs lignes faiblement tenues étaient étendues sur plusieurs centaines de kilomètres, offrant une cible parfaite pour une contre-attaque soviétique. C’est dans ce contexte que toute une armée allemande fut encerclée et finalement détruite, à Stalingrad, dans une bataille titanesque qui débuta à l’automne 1942 et se termina début février 1943, il y a tout juste 75 ans. Après cette victoire sensationnelle de l’Armée rouge, l’inéluctabilité de la défaite allemande dans la Seconde Guerre mondiale était évidente pour tous. C’est ce qui — combiné avec les pertes sans précédent subies par les deux parties — a amené de nombreux historiens à proclamer cette bataille comme le tournant de la guerre.

Quoi qu’il en soit, l’impact de la bataille de Stalingrad fut énorme. En Allemagne, le public était désormais douloureusement conscient que leur pays se dirigeait vers une ignominieuse défaite. D’innombrables personnes qui avaient auparavant soutenu le régime nazi se retournaient maintenant contre lui. Beaucoup, sinon la plupart des chefs militaires et civils qui ont été impliqués dans l’attentat contre Hitler en juillet 1944 sont aujourd’hui présentés comme des héros et des martyrs de la « résistance antinazie » allemande. C’est le cas par exemple de Stauffenberg et Goerdeler. C’étaient sans doute des individus courageux, mais ils avaient soutenu avec enthousiasme Hitler à l’époque de ses triomphes, c’est-à-dire avant Stalingrad. Si, après Stalingrad, ils voulaient se débarrasser de lui, c’était parce qu’ils craignaient d’être entraînés dans sa perte. La prise de conscience de l’importance de la défaite allemande sur les bords de la Volga démoralisa pareillement les alliés de l’Allemagne nazie. Cela les a amenés à chercher des moyens de sortir de la guerre. En France et dans d’autres pays occupés, d’innombrables collaborateurs de premier plan ont commencé à se distancer discrètement des Allemands. À l’inverse, les nouvelles de Stalingrad ont partout ravivé le moral des ennemis de l’Allemagne. Après de longues années passées dans les ténèbres, quand l’Allemagne nazie semblait pouvoir dominer toute l’Europe et pour toujours, les résistants en France et ailleurs ont finalement perçu la lumière providentielle au bout du tunnel. Les armes ont été reprises par beaucoup de ceux qui étaient restés trop léthargiques jusqu’à ce qu’ils reçoivent les bonnes nouvelles de Stalingrad. En France en particulier, le nom de Stalingrad devint un cri de guerre de la résistance.

Après la victoire de l’Armée rouge à Stalingrad, l’Allemagne nazie et ses alliés étaient confrontés à une défaite inéluctable, alors que la France et tous les autres pays occupés par l’Allemagne nazie pouvaient espérer leur libération. Mais la perspective de la défaite de l’Allemagne et de la libération de la France et du reste de l’Europe par l’Armée rouge fit sonner l’alarme dans les couloirs du pouvoir à Londres et à Washington. Les dirigeants américains et britanniques étaient heureux d’avoir pu rester sur la touche tandis que les nazis et les Soviétiques se déchiraient dans un combat à mort sur le front de l’Est. L’Armée rouge fournissant la chair à canon nécessaire pour vaincre l’Allemagne, les Alliés occidentaux ont minimisé leurs pertes et renforcé leurs troupes. Ce qui devait leur permettre d’intervenir de manière décisive au bon moment, quand l’ennemi nazi et le mal-aimé allié soviétique seraient tous les deux épuisés. Avec la Grande-Bretagne à leurs côtés, les États-Unis pourraient alors jouer le rôle principal dans le camp des vainqueurs et dicter les termes de la paix aux Soviétiques ainsi qu’aux Allemands. C’est pour cette raison qu’en 1942, Washington et Londres refusèrent d’ouvrir un « second front » en débarquant des troupes en France ; au lieu de cela, ils ont opté pour une « stratégie du sud », envoyant une armée en Afrique du Nord pour y occuper les colonies françaises en novembre de la même année. (Certains des généraux de Vichy précités étaient alors en Afrique du Nord et ont profité de l’occasion pour quitter le régime de Pétain qu’ils savaient condamné, et rejoindre les Forces de la France libre du général de Gaulle.)

À cause de l’issue de la bataille de Stalingrad, la situation a radicalement changé. D’un point de vue purement militaire, Stalingrad était bien sûr une aubaine pour les Alliés occidentaux, car cette défaite avait enrayé la machine de guerre de l’ennemi nazi. Mais Roosevelt et Churchill étaient loin de se réjouir du fait que l’Armée rouge se dirigeait lentement, mais sans relâche vers Berlin et peut-être même plus loin vers l’ouest. De plus, le système socio-économique socialiste de l’Union soviétique jouissait maintenant d’une énorme popularité parmi les patriotes dans tous les pays occupés. (Inversement, les « Anglo-Saxons » étaient loin d’être populaires dans des pays comme la France, en partie à cause de leur faible contribution au combat contre le nazisme et en partie parce que leurs raids aériens sur les villes de France et d’autres pays occupés ont causé de nombreuses pertes civiles. Ça n’aidait pas non plus beaucoup Washington d’avoir longtemps entretenu des relations diplomatiques avec le gouvernement collaborateur du maréchal Pétain à Vichy. Washington était aussi connu pour « recycler » des pétainistes en Afrique du Nord. Il devenait désormais « impératif que la stratégie américaine et anglaise débarque des troupes en France, pour libérer l’Europe de l’Ouest, et mener une percée en Allemagne pour garder la plus grande partie de ce pays hors des mains des [soviets] », comme l’ont écrit Peter N. Carroll et David W. Noble, historiens américains. Il était trop tard pour planifier une opération aussi complexe en 1943, il fallait donc attendre le printemps de 1944.

Les débarquements en Normandie de juin 1944 ne constituent pas le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Militairement, l’Allemagne nazie avait déjà reçu des coups décisifs aux batailles de Moscou et de Stalingrad, et encore, à l’été 1943, à la bataille de Koursk. Et tandis que les débarquements prétendaient officiellement libérer la France et le reste de l’Europe, leur fonction « cachée », c’est-à-dire tacite, mais réelle, était d’empêcher l’Union soviétique de libérer l’Europe à elle seule, comprenant une possible libération de l’Europe occidentale jusqu’à la Manche — une perspective qui a d’abord été soulevée par la victoire de l’Armée rouge sur les rives de la Volga. Libérer la France — ou l’occuper, de la même manière que les Allemands avaient occupé le pays, comme le général de Gaulle avait décrit à l’occasion le résultat des débarquements de Normandie ! — devait également empêcher les leaders de la résistance française, dont la majorité avait beaucoup de sympathie et d’admiration pour les Soviétiques, de jouer un rôle majeur dans la reconstruction de leur pays ; on craignait, par exemple, que ces patriotes puissent procéder à la mise en œuvre des réformes socio-économiques radicales proposées dans la « Charte de la Résistance [française] », avec notamment la nationalisation des entreprises et des banques ayant collaboré avec les nazis. (Des avertissements alarmants émanaient régulièrement du principal espion américain basé en Suisse, Allen Dulles, qui devint plus tard chef de la CIA.) Pour empêcher un tel scénario, qui entrait en conflit avec leurs propres plans visant à mettre en place un capitalisme débridé d’après-guerre en France et dans l’Europe en général, les Américains devraient s’appuyer sur un leader populaire, mais conservateur de la résistance française, Charles de Gaulle.

En fait, les Etats-Unis le détestaient. Mais ils ont fini par s’arranger pour qu’il arrive au pouvoir, orchestrant sa promenade triomphante et très médiatisée sur les Champs Elysées lors de la libération de Paris. De Gaulle se révélerait notoirement difficile à traiter, et il devrait permettre aux éléments radicaux de la résistance de contribuer à la politique gouvernementale. Mais sans lui, les réformes beaucoup plus profondes de la Charte de la Résistance auraient pu être mises en œuvre ; et les Etats-Unis n’auraient certainement pas pu intégrer la France dans l’alliance antisoviétique qui a été établie en Europe dans le contexte de la guerre froide.

Juste après la guerre, beaucoup sinon la plupart des habitants de France étaient encore conscients que la libération de leur pays était principalement due aux efforts et aux sacrifices de l’Union soviétique. Et contrairement à la situation actuelle, une grande partie des Français nourrissait une sympathie énorme à l’égard des Russes et des autres peuples soviétiques. Ce bref moment de l’histoire de la France se rappelle encore aujourd’hui aux visiteurs de Paris par le nom, datant de juillet 1945, de l’une des plus grandes places de la ville : Place de la Bataille de Stalingrad.

Jacques R. Pauwels (né à Gand, Belgique, en 1946) vit depuis 1969 ans au Canada. Docteur en sciences politiques et en histoire, il a enseigné ces matières à l’Université de Toronto. Il est l’auteur des livres Le mythe de la bonne guerre, Big business avec Hitler et 1914-1918. La grande guerre des classes aux Editions Aden.

Source originale: Global Resarch

Traduit de l’anglais par Investig’Action

Source: Investig’Action