Échec dans la lutte contre le réchauffement climatique, dégradation des écosystèmes, incapacité à résorber la pauvreté, creusement des inégalités, sous-financement des soins de santé et de l’enseignement, insuffisance de personnel dans les secteurs liés à l’aide à la personne, pression sur les travailleurs, toute puissance de l’industrie agroalimentaire, impossibilité pour nombre de personnes de se loger décemment à un prix acceptable, coupes dans les budgets alloués à la culture et aux services publics, incapacité à remettre en cause le remboursement de la dette, mainmise des forces du marché sur les pouvoirs élus : tous ces problèmes auxquels font face nos sociétés (et la liste n’est pas exhaustive), ont une cause commune : l’emprise de l’économie sur la société. Mise en évidence par Karl Polanyi dans son œuvre majeure [1], cette caractéristique est ce qui singularise le capitalisme au moins autant que l’accumulation de profit sans limites et la concurrence. Or, et comme il l’avait déjà dénoncé, cette marchandisation de tout ce qui peut l’être ne peut conduire qu’à des catastrophes. Catastrophe dont, en son temps, la montée des fascismes et la seconde guerre mondiale furent parmi les plus terribles exemples. Les mises en garde de Polanyi sont d’une criante actualité et il est clair que le XXIe siècle ne saura échapper à des vagues de barbarie si l’économie n’est pas remise à sa place, à savoir réencastrée au service de la société, et non l’inverse.

La montée en puissance de l’économie

On peut faire remonter cette déconnexion entre la sphère économique et le reste de la société aux alentours du XVe siècle, au moment où, en Europe occidentale, le capitalisme prend son essor avec ce qu’on a appelé les « grandes découvertes », en fait le début d’une exploitation coloniale d’une grande brutalité. L’expansion européenne va en effet contribuer de manière décisive à l’autonomie des puissances marchandes, auparavant bridées par des règles sociétales telles que le pouvoir d’un Prince, la coutume ou la religion. En effet, alors que dans les sociétés antérieures, les marchands étaient soumis à l’autorité locale (certes de façons diverses selon les régions et les époques), le commerce au long cours échappait de facto aux réglementations diverses, par définition attachées à un territoire local [2]. David Graeber y voit également une explication de l’exploitation éhontée des ressources naturelles, notamment en raison de l’emprise des banquiers italiens sur les expéditions maritimes, poussant les conquistadors à surexploiter les ressources découvertes pour rembourser les crédits mis à disposition. Nous nous trouvons bien ici devant une des origines de la logique capitaliste, dans laquelle tout est secondaire par rapport à l’investissement [3]. Et Graeber, parlant des compagnies par actions, d’ajouter : « ces superstructures étaient conçues pour éliminer tout impératif moral autre que le profit » [4].

Cette autonomie de la bourgeoise commerciale (initiée au Moyen Âge par des marchands jouant sur les rivalités entre seigneurs féodaux) [5], l’appropriation des moyens de production (à commencer par les terres : la privatisation des communs appelée mouvement des enclosures), notamment via l’endettement, l’entreprise coloniale et l’instauration d’impôts sous forme monétaires, vont parachever l’instauration des rapports sociaux capitalistes.

Ce que ces quelques éléments historiques illustrent, c’est en définitive que la toute-puissance du marché n’est pas une destinée naturelle de toute société, à l’instar de ce que certains libéraux prêchent envers et contre tout. Au contraire, elle trouve son origine dans une trajectoire européenne singulière, laquelle, puisant sa source dans le commerce international et le contrôle des moyens de production par une minorité de possédants, n’a pu s’imposer au reste du monde que par la force et la coercition.

Des grandes catastrophes

L’inertie de nos gouvernements face aux grands défis écologiques explique parfaitement à quel point la mainmise de l’économie sur la société peut se révéler dramatique. Rapport après rapport, année après année, les conclusions des scientifiques sur l’état de la planète sont non seulement toujours plus alarmistes, mais également davantage admises par les classes dirigeantes et une grande partie de l’opinion publique. Or, cet état de fait contraste avec le peu de radicalité [6] des solutions envisagées de part et d’autre. La raison est simple : ce qu’il faudrait faire impose de penser les choses hors du cadre de la toute-puissance économique. Produire, consommer et travailler moins, bénéficier de services publics de qualité, démarchandiser les biens communs, démanteler les entreprises multinationales, autonomiser les territoires, relocaliser la production alimentaire : autant de mesures impossibles à envisager tant que nous acceptons la domination des logiques économiques sur le reste de la société.

Si l’accent est souvent mis, à juste titre, sur la collusion entre le monde politique et le monde de l’entreprise (notamment à travers les conflits d’intérêts, le lobbyisme, le financement privé des campagnes électorales, les revolving doors), le problème va bien au-delà. Il trouve sa source dans notre impossibilité à penser le monde hors de la primauté des rapports marchands. Pour paraphraser le philosophe slovène Slavoj Žižek, il est ainsi plus aisé pour la plupart d’entre nous d’envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Or la première étape pour décoloniser notre imaginaire est de comprendre que ce système est en fait très récent à l’échelle de l’histoire humaine et que, s’il a permis des progrès socioéconomiques indéniables (cependant toujours au prix d’une exploitation permanente de la nature et des êtres humains), il est intrinsèquement porteur de contradictions délétères. Or, de nouveau, ces contradictions ne pourront être surmontées qu’en remettant son principe de base en question, à savoir en envisageant des solutions qui soumettent la sphère économique au reste de la société.

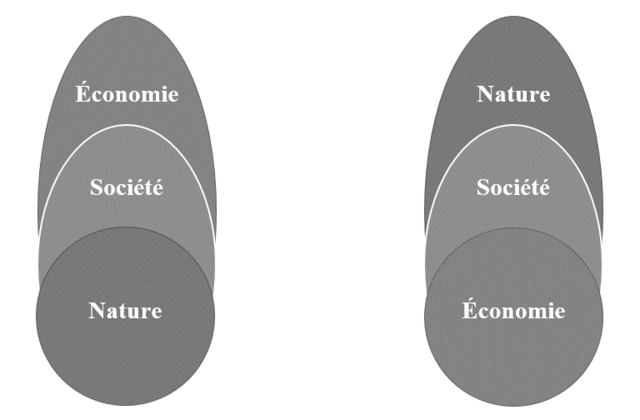

J’entends déjà les arguments selon lesquels cela a déjà été fait dans les pays dits communistes, avec les résultats catastrophiques que nous connaissons. Je rétorquerai que l’imaginaire humain serait bien triste s’il était incapable de penser le monde hors du choix binaire entre liberté absolue pour le marché et contrôle totalitaire de ce dernier par une autorité bureaucratique. Un autre modèle est à trouver et il est clair qu’il ne pourra être pensé qu’à travers un autre cadre conceptuel, mettant en priorité le bien-être de la majorité tout en respectant les équilibres écologiques. Il convient donc de repenser totalement notre rapport à l’économie à la façon des deux figures ci-dessous.

Le premier schéma illustre la conception de la société selon l’imaginaire actuel. On peut voir la variable écologique mise au ban par la société, elle-même subordonnée aux impératifs économiques (loi du marché, compétitivité, réduction des déficits budgétaires, circulation des marchandises et des capitaux, etc.).

Le deuxième illustre à l’inverse un encastrement de ces impératifs économiques à des valeurs sociétales qui devraient inclure, dans l’idéal, le bien-être, l’équité et la participation de tous aux affaires publiques. Le tout se faisant dans le respect d’équilibres écologiques sans lesquels rien n’est possible à moyen et long terme.

Une économie au service de la société

En reprenant les grands enjeux de société mentionnés en introduction, il est facile de voir les conséquences dramatiques de cette mainmise de l’économie sur le quotidien des personnes et les milieux naturels. A contrario, il n’est pas difficile d’envisager des solutions de rupture, qui peuvent être adoptées à court et moyen terme, à défaut de pouvoir tout de suite transformer radicalement la société dans son ensemble. Quelques mesures, relativement simples, peuvent impulser en profondeur un changement de mentalités, lequel, espérons-le, pourrait être un premier pas vers un nouvel imaginaire considérant l’économie pour ce qu’elle est, à savoir un moyen et non une fin. Concrètement, cela renvoie à des politiques ayant comme priorité de sortir des aspects entiers de la société de la marchandisation en cours depuis près de cinq siècles : remise en cause des dettes illégitimes, contrôle des mouvements de capitaux, socialisation et développement des services publics stratégiques (énergie, banques, transports en commun, santé, éducation, etc.), reconversion des secteurs les plus polluants et inutiles, un système d’imposition véritablement redistributif ciblant en priorité les gros détenteurs de capitaux et la consommation ostentatoire, abandon des indicateurs de croissance au profit d’autres se focalisant sur des valeurs autres qu’économiques, interdiction de la publicité dans l’espace public, réduction du temps de travail sans perte de salaire, relocalisation d’une agriculture en symbiose avec son environnement, sortie des accords de libre-échange et retour de barrières douanières s’appuyant sur des normes sociales et écologiques, etc.

En somme, rien de révolutionnaire au regard de l’histoire car la plupart de ces mesures ont été adoptées dans l’un ou l’autre pays par des gouvernements qui n’avaient souvent rien d’autoritaire. Les propositions qui précèdent ne sont en rien un programme politique figé, mais cherchent à démystifier la toute-puissance de l’économie et à montrer que la remettre à sa place constitue sans doute la seule porte de sortie pour échapper à la désolation promise par le capitalisme.

Source: CADTM

Notes

[1] Karl Polanyi, La grande transformation, Paris, Gallimard, 1983 (1945).

[2] Ibid, p. 113.

[3] David Graeber, Dette, 5000 ans d’histoire, Paris, Les liens qui libèrent, 2013, p. 387.

[4] Ibid, p. 389.

[5] Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation, Paris, Armand Colin, 2010 (première édition en 2007).

[6] Au sens étymologique du terme, à savoir « prendre les causes à la racine »

Renaud Duterme est enseignant, actif au sein du CADTM Belgique, il est l’auteur de Rwanda, une histoire volée , éditions Tribord, 2013, co-auteur avec Éric De Ruest de La dette cachée de l’économie, Les Liens qui Libèrent, 2014, auteur de De quoi l’effondrement est-il le nom ?, éditions Utopia, 2016 et auteur de Petit manuel pour une géographie de combat, éditions La Découverte, 2020.