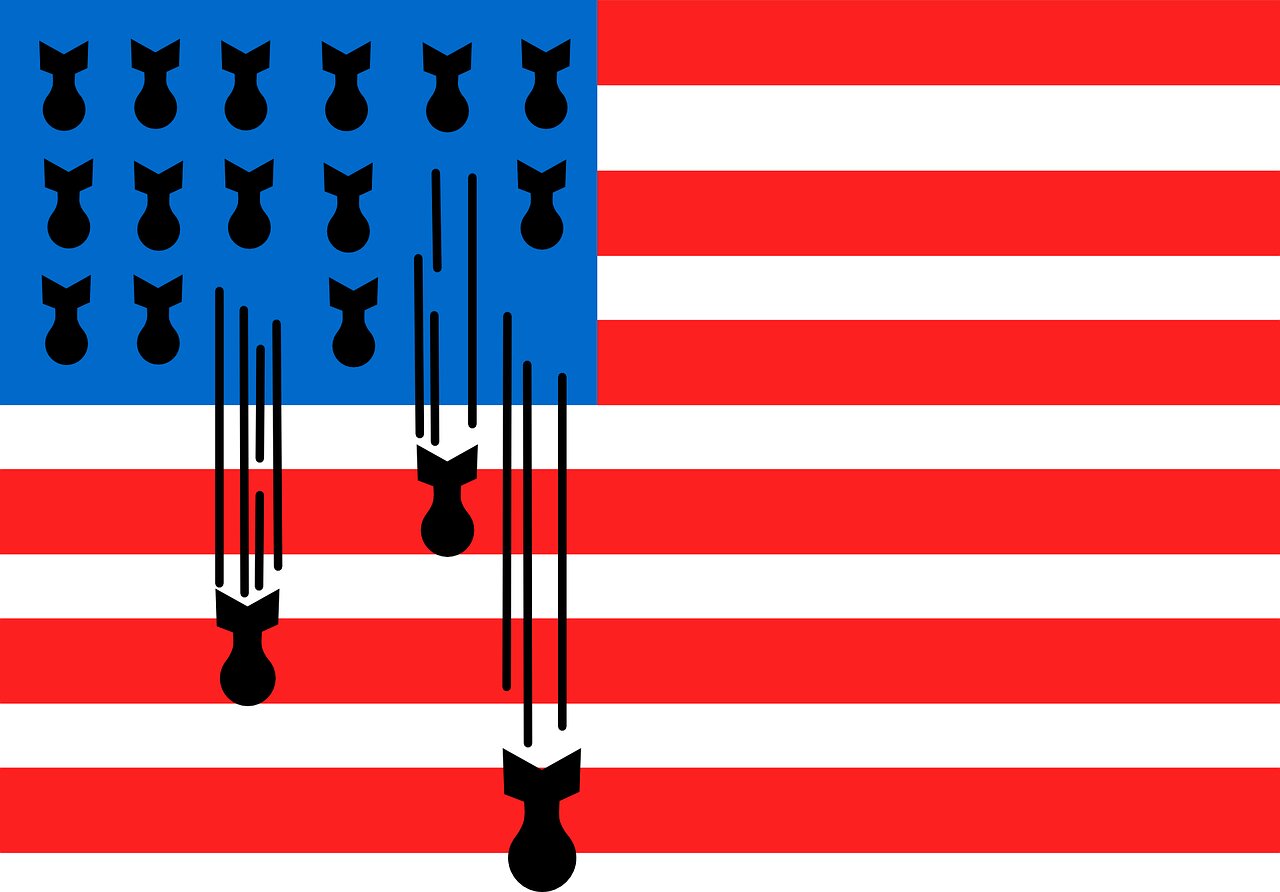

Les États-Unis ont pratiquement toujours été en guerre depuis le début de leur existence. Et la guerre d’Ukraine leur offre un nouveau terrain de jeu. Officiellement, Washington ne prend pas directement part au conflit. Mais des agents US sont sur place, l’argent et les armes coulent à flots et le gouvernement Biden a manifesté sa volonté d’affaiblir la Russie comme jamais. Mais d’où vient ce goût immodéré pour la guerre? La réponse d’un ancien colonel US. (IGA)

Pourquoi les États-Unis sont-ils déjà si fortement investis dans la guerre Russie-Ukraine ? Et pour quelle raison se sont-ils si régulièrement retrouvés impliqués, d’une manière ou d’une autre, dans tant d’autres guerres sur notre planète depuis l’invasion de l’Afghanistan en 2001 ?

Ceux qui ont la mémoire longue concluront, comme l’a fait le critique radical-socialiste Randolph Bourne il y a plus d’un siècle, que la guerre est nécessaire à l’état (« War is the health of the state ») ou bien ils se souviendront des mises en garde des fondateurs de ce pays comme James Madison soulignant que la démocratie ne meurt pas dans l’obscurité, mais sous l’horrible lumière des trop nombreuses bombes déversées pendant de trop nombreuses années.

En 1985, au moment où j’entrais pour la première fois en service actif dans l’US Air Force, un conflit entre l’Union soviétique et l’Ukraine aurait été considéré comme une guerre civile entre républiques soviétiques. Dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis ne se seraient pas risqués à envoyer directement, au su et au vu de tous, des milliards de dollars d’armes de guerre à l’Ukraine dans le but « d’affaiblir » la Russie. À l’époque, une telle ingérence dans un conflit entre l’Union soviétique et l’Ukraine aurait constitué un acte de guerre (d’autant plus qu’en ce temps-là l’Ukraine hébergeait aussi des armes nucléaires, ce qui ne présageait rien de bon.)

Tout changea avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. La sphère d’influence soviétique tomba graduellement dans la zone d’influence des États-Unis et de l’OTAN. Personne ne s’inquiéta de savoir ce que la Russie en pensait puisque ce pays était en déclin rapide.

Très vite les États-Unis se mêlèrent même des affaires des anciennes républiques soviétiques situées aux portes de la Russie et leur vendirent des armes, ignorant les avertissements de la Russie sur la ligne rouge qu’incarnait l’invitation de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN. Et nous voilà aujourd’hui avec une terrible guerre sur les bras puisque les États-Unis enjoignent le reste du monde à les suivre dans leur armement de l’Ukraine, y compris l’envoi de missiles Javelin et Stinger et des pièces d’artillerie, et à promouvoir une sorte de victoire future, bien que très coûteuse, des Ukrainiens.

La question que je me pose est la suivante : pourquoi les États-Unis, « le leader du monde libre » comme nous le qualifiions pendant la guerre froide, sont-ils également devenus durant ce siècle le leader du soutien à la guerre globale. Et pourquoi n’y a-t-il pas plus d’Américains interpelés par la contradiction que cela représente ? Si vous voulez bien patienter un peu, je pense avoir au moins cinq réponses – bien que partielles – à ces questions :

En premier lieu et par-dessus tout, la guerre est une activité éminemment profitable, même si de nombreux Américains n’y pensent pas en ces termes. Quand l’Union soviétique s’est effondrée, le complexe militaro-industriel a salué l’incroyable occasion de business que cela représentait. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l’Union soviétique étaient les deux plus gros marchands d’armes au monde. Avec la chute de l’Union soviétique disparaissait également le fournisseur d’armes qui était leur principal concurrent. C’est comme si Jeff Bezos avait été témoin de l’effondrement de Walmart. Pensez-vous qu’il n’aurait pas profité du vide ainsi créé ?

Oubliez « les dividendes de la paix » promis alors, ou les coupes majeures dans le budget du Pentagone. Le temps était venu pour les gros fabricants d’armes de conquérir les marchés dominés jusqu’alors par l’Union soviétique.

Dans le même temps, l’OTAN choisit de leur emboîter le pas à sa façon en s’étendant au-delà des frontières de l’Allemagne réunifiée. En dépit de toutes les promesses verbales faites aux leaders soviétiques comme Mikhail Gorbachev, l’organisation s’est étendue entre autres à la Pologne, la Hongrie, l’Estonie, La Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et la Roumanie, c’est-à-dire jusqu’aux frontières de la Russie elle-même, faisant du même coup la fortune des entrepreneurs US qui fournissent des armes à ces nouveaux membres de l’OTAN.

Dans l’esprit du gourou du management Stephen Covey, cela pouvait être considéré comme une situation gagnant-gagnant pour l’OTAN, les États-Unis et leurs marchands de mort. Mais cela s’est révélé assurément une situation perdant-perdant pour la Russie, en particulier pour l’Ukraine qui voit aujourd’hui la guerre perdurer et les destructions s’accumuler.

Considérons maintenant la structure et la mission de l’armée des États-Unis du point de vue de la promotion de la guerre globale. Comment le pays pourrait-il revenir à quelque chose que l’on appelait il y a longtemps « l’isolationnisme » alors qu’il dispose au bas mot de 750 bases militaires disséminées sur tous les continents, excepté l’Antarctique ?

Comment ce pays pourrait-il ne pas promouvoir la guerre alors que son armée, incroyablement bien dotée, a pour mission d’être en mesure de projeter sa puissance globalement et dans tous les contextes de combat possibles, incluant la terre, la mer, le ciel, l’espace et le cyberespace ? Que peut-on attendre d’une armée dont le budget égale celui des 11 armées les plus dotées après elle réunies, ou quand le Pentagone partitionne le monde entier en commandements contrôlés par des généraux quatre étoiles et des amiraux, à la façon des proconsuls romains ?

Comment être surpris qu’en de telles circonstances les dirigeants à Washington pensent que l’intérêt du pays réside dans l’existence de conflits multiples ? À l’évidence cette posture est le produit d’une telle structure et de cette vision de la mission de l’armée au niveau mondial.

Troisièmement, considérons le pouvoir du discours dominant de Washington. Bien que ce pays soit constamment sur le pied de guerre, les Américains sont généralement convaincus que nous sommes une nation animée par des sentiments nobles et désirant la paix.

À la façon d’un dessin animé, les États-Unis sont toujours dépeints comme les bons protagonistes et les ennemis, comme le président actuel de la Russie Vladimir Poutine, incarnent les mauvais. Se conformer à cette version de la réalité et la répéter sans cesse assure le succès professionnel de son auteur, en particulier dans les médias mainstream. Comme Chris Hedges l’a si bien résumé : « la presse perd tout esprit critique face à ce discours militaire ». Et ceux qui ont l’audace d’interroger ce récit sont déclassés, ostracisés, forcés à l’exil, voire, dans certains cas rares, emprisonnés. Pour s’en convaincre, il suffit de penser aux lanceurs d’alerte et journalistes comme Chelsea Manning, Julian Assange, Daniel Hale ou Edward Snowden qui ont osé remettre en question la version de la guerre américaine et l’ont payé cher.

Quatrièmement, la guerre est à la fois une manière de rassembler et de distraire la population. Au cours de ce siècle, la guerre a aidé à unifier les Américains, bien que brièvement, derrière le cri de ralliement « soutenez nos troupes » vues comme des « héros » dans la guerre contre « la terreur globale ». Simultanément, cette guerre nous permet d’en oublier une autre, celle qui oppose les pauvres et la classe ouvrière (et aussi de plus en plus une classe moyenne qui se réduit peu à peu) à celle des riches. Comme le formulait le financier et milliardaire Warren Buffett : « Il y a bien une guerre des classes, mais c’est la mienne, celle des riches, qui la fait et qui est en train de la gagner. »

Cinquièmement, les guerres, que ce soit celle d’Afghanistan, d’Irak, jusqu’à celle sans fin menée contre le terrorisme, et y compris la guerre actuelle en Ukraine, ont permis de détourner le regard d’une autre réalité : celle du déclin national de l’Amérique depuis le début de ce siècle et son dysfonctionnement politique de plus en plus criant. Pensons à Donald Trump qui n’est pas parvenu à la maison blanche par accident, mais au moins en partie porté par les guerres désastreuses en cours.

Les Américains associent souvent la guerre à une manifestation de virilité (« enfiler un pantalon de grand garçon » était l’expression utilisée sans ironie par les agents de l’administration du président Georges W. Bush pour exprimer leur volonté de lancer des conflits à l’échelle mondiale)

Pourtant, aujourd’hui, beaucoup d’entre nous ont le sentiment d’être les témoins d’un déclin national apparemment inexorable. En témoignent le nombre croissant de fusillades, de décès dus à une pandémie de Covid-19 mal gérée, l’augmentation des décès par overdose et par suicides, y compris chez les vétérans de l’armée, et les problèmes de santé mentale chez nos jeunes.

Le dysfonctionnement du politique alimente et aggrave ce déclin, avec un trumpisme puisant dans la nostalgie réactionnaire d’une Amérique qui fut grande et dont on pourrait restaurer la grandeur – si les bonnes personnes étaient à leurs places, ou sinon dans leurs tombes.

La division et la diversion servent à maintenir un grand nombre d’entre nous dans un état d’abattement et de démobilisation, cherchant désespérément un leader pour nous enflammer et nous unir, même si c’est pour une cause aussi superficielle et fausse que l’émeute du capitole « arrêtez le vol » (« Stop the steal ») du 6 janvier 2021.

Malgré tous les signes du déclin et du dysfonctionnement du pays, de nombreux Américains continuent d’être fiers et réconfortés par l’idée que l’armée américaine demeure la meilleure que le monde ait connue – un point de vue affirmé par les présidents George W. Bush, Barack Obama et Joe Biden entre autres partisans…

Le monde entier comme terrain de jeu

Il y a 15 ans environ, j’ai eu une discussion à coeur ouvert avec un ami conservateur sur le fait de savoir s’il était sage pour notre pays de réduire sa présence, notamment militaire, dans le monde.

Pour lui les États-Unis sont un acteur bienveillant sur la scène internationale. De mon côté, je considère les États-Unis comme excessivement ambitieux. Pas nécessairement malveillants, mais souvent malavisés et dans le déni concernant leurs propres défauts. La réplique de mon ami tient de l’argument « de la chaise vide ». En gros, il considère que le monde est un terrain de jeu et que si notre pays devenait trop timide et l’abandonnait, alors d’autres acteurs bien plus dangereux entreraient en scène. Ma position est que nous devrions au moins quitter la scène d’une manière ou d’une autre et voir si le monde regrette effectivement notre présence. L’Amérique n’est-elle pas suffisamment grande pour nous ? Et si on nous regrette réellement, il sera toujours temps de revenir, peut-être même de façon triomphante.

Bien sûr les officiels de Washington et du Pentagone aiment à penser qu’ils dirigent une nation incontournable et ne sont généralement pas prêts à essayer d’autres voies. Au contraire, comme beaucoup de cabotins, ils veulent continuer éternellement et dominer toutes les scènes possibles.

En vérité les États-Unis n’ont nul besoin de s’impliquer dans toutes les guerres et ne le feraient sans doute pas si certains acteurs n’y trouvaient pas un terrain propice à des profits juteux.

Si les cinq raisons que je viens d’exposer étaient discutées sérieusement, trouver une voie plus sage et pro-paix pour le pays serait une option. Mais elle ne le sera pas tant que les forces qui profitent du statu quo – dans lequel la guerre n’est jamais finie, mais simplement en cours, donc loin d’un statu quo ante bellum – demeurent si puissantes.

La question est, bien sûr, de savoir comment se désengager des guerres et réduire radicalement notre empreinte militaire, notamment à l’étranger, de sorte que l’armée devienne une vraie force pour la sécurité nationale plutôt que pour l’insécurité nationale.

Avant toute chose, les Américains doivent résister à la séduction de la guerre, car la guerre sans fin et les préparations pour plus de guerres encore sont la première cause du déclin national. Une chose est sûre : agiter des drapeaux bleus et jaunes en solidarité avec l’Ukraine et soutenir nos troupes peut nous donner bonne conscience, mais ne nous rendra pas meilleurs. À l’inverse, cela contribuera seulement à développer des formes de guerres de plus en plus effroyables.

Une caractéristique frappante de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et qu’elle a autorisé, après des années d’affaiblissement, le retour du parti de la guerre sous la bannière des « bons gars » (« good guys »). Après deux décennies d’une guerre calamiteuse contre le terrorisme et des désastres absolus en Afghanistan, Iraq, Libye, Somalie et tant d’autres endroits, les Américains se retrouvent du côté des Ukrainiens agressés et contre le « criminel de guerre » et « génocidaire », Vladimir Poutine.

Une telle lecture de la situation présente est évidemment dénuée de sens critique et réductrice. Elle est séduisante parce qu’elle nourrit le nationalisme autant que le narcissisme américains, tout en favorisant la mythologie de la violence rédemptrice. C’est ce qui la rend effrayante.

Il est plus que temps d’appeler à l’arrêt de la version grossière, inadaptée et interminable du tour du monde par le Pentagone. Si seulement la situation nous poussait également à envisager un autre rêve, un rêve plus pacifiste où nous serions, peut-être, premiers parmi nos pairs. Dans l’Amérique d’aujourd’hui, c’est sans aucun doute trop demander.

Un copain de l’US Air Force m’a dit un jour que lorsque l’on mène une guerre longue, on la mène mal. Malheureusement, lorsque l’on choisit la voie obscure pour la domination globale, on emprunte également la voie de la guerre et des temps troublés, marqués par le risque cruel d’un retour de bâton (un phénomène contre lequel nous avait mis en garde de façon si prémonitoire l’historien et critique Chalmers Johnson dans les années précédant le 9/11).

Washington croit certainement être du bon côté de l’histoire dans cet épisode ukrainien. Néanmoins, la guerre permanente ne devrait jamais être confondue avec la puissance et certainement pas avec la vertu, en particulier sur une planète hantée par un sentiment croissant de catastrophe imminente.

Source originale: Tom Dispatch

Traduit de l’anglais par F. Breton pour Investig’Action

William J. Astore est un lieutenant-colonel à la retraite (ASAF) et professeur d’histoire. Il écrit régulièrement dans TomDispatch et est un membre senior du Eisenhower Media Network (EMN), une organisation d’anciens combattants critiques et de professionnels de la sécurité. Son blog personnel est « Bracing Views ».