Partout dans le monde, épidémiologistes, praticiens, ingénieurs (et tant d’autres) exploitent sans relâche le flot de données sur l’épidémie pour modéliser sa progression, prédire l’impact des interventions possibles ou développer des solutions aux pénuries de matériel médical. Ils génèrent des modèles et des codes ouverts et réutilisés par d’autres laboratoires.Le monde de la recherche et de l’innovation semble s’être pris d’une frénésie de collaboration et de production de connaissances ouvertes tout aussi contagieuse que le coronavirus. Serait-ce donc ça, la fameuse « intelligence collective » censée résoudre nos problèmes planétaires majeurs ?

La science, un réseau bâti sur les épaules des géants

En 1675, Newton écrivait déjà : « Si j’ai vu plus loin, c’est en me tenant sur les épaules des géants. »

La recherche académique vit une facilitation technologique et une ouverture sans précédent permettant à une grande diversité d’acteurs d’interagir de manière immédiate et distribuée. On observe une croissance sans précédent des revues en accès ouvert et de sites d’archivage d’articles.

Hors du système académique, des communautés non institutionnelles voient le jour : hackers, bio-hackers ou encore makers s’auto-organisent en ligne et participent à l’effort collectif de production de connaissance. C’est ce terreau fertile qui permet une réaction sans précédent à la crise de Covid-19.

Le Covid-19 réveille l’intelligence collective

Au départ de l’épidémie, on a pu voir la recherche « traditionnelle » s’accélérer et ouvrir considérablement ses moyens de production. Des journaux prestigieux, comme Science, Nature, ou encore The Lancet, qui font d’habitude payer pour l’accès à leurs articles, ont ouvert l’accès aux publications sur le coronavirus et le Covid-19.

L’intelligence collective, c’est quoi ?

Si nous pouvons mesurer une intelligence individuelle via la performance à diverses tâches et ainsi dériver un « quotient intellectuel » individuel (le fameux QI), alors pourquoi ne pas mesurer l’intelligence d’un groupe d’individus par leur performance à des tâches collectives ?

Des chercheurs ont démontré en 2010 l’existence d’un « facteur c » d’intelligence collective prédictif de la performance de groupe aux diverses tâches.

Pour qu’un groupe maximise son intelligence collective, nul besoin d’y regrouper des gens avec un fort QI. Ce qui compte, c’est la sensibilité sociale des membres, c’est-à-dire leur capacité à interagir efficacement, leur capacité à prendre la parole de manière équitable lors des discussions, ou encore la diversité des membres, notamment la proportion de femmes au sein du groupe.

Autrement dit, un groupe intelligent n’est pas un groupe formé d’individus intelligents, mais d’individus variés qui interagissent convenablement. Et les auteurs de conclure : « il semblerait plus facile d’augmenter l’intelligence d’un groupe que celle d’un individu. Pourrait-on augmenter l’intelligence collective, par exemple, grâce à de meilleurs outils de collaboration en ligne ? »

C’était l’esprit à l’instauration de la plate-forme JOGL : on peut mesurer en temps réel l’évolution de la communauté et l’avancée des projets, ce qui permet de mettre en place une meilleure coordination des différents programmes, dont bien sûr les programmes Covid-19.

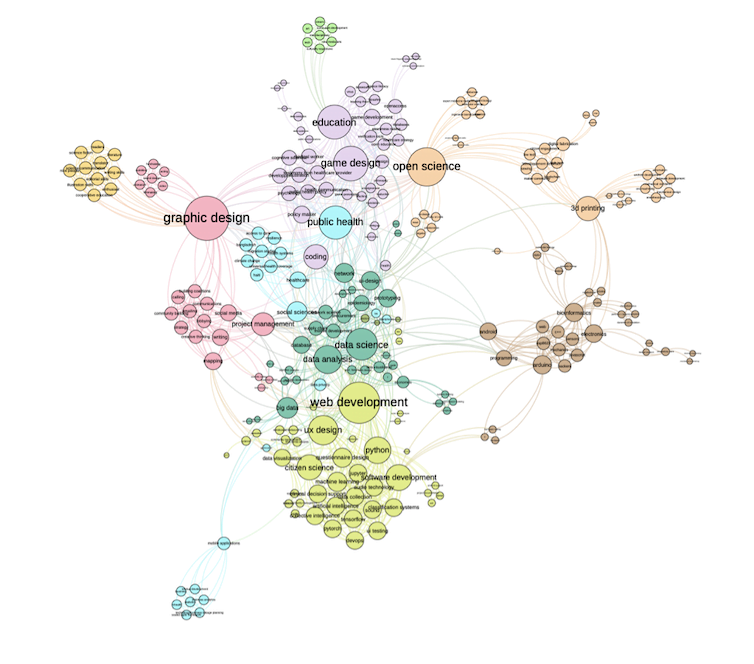

Les données offrent aussi un étalon quantitatif de « bonnes pratiques » facilitant l’intelligence collective, permettant l’avancée de recherches fondamentales sur les collaborations que nous menons au sein de mon équipe de recherche au Centre de Recherches Interdisciplinaires de Paris. En effet, en mettant en action les outils de la science des réseaux, nous étudions comment ces dynamiques collaboratives sous-tendent l’avancée des connaissances.

Réveil éphémère ou bouleversement à long terme ?

Comment faire en sorte que ces révolutions se pérennisent ? S’il est un enseignement que nous apprennent les « hackathons », ces événements mettant en œuvre les principes de l’intelligence collective pour générer des projets sur un ou deux jours, c’est qu’il est difficile de stabiliser l’activité de ces projets dans le temps, après l’effervescence de l’événement.