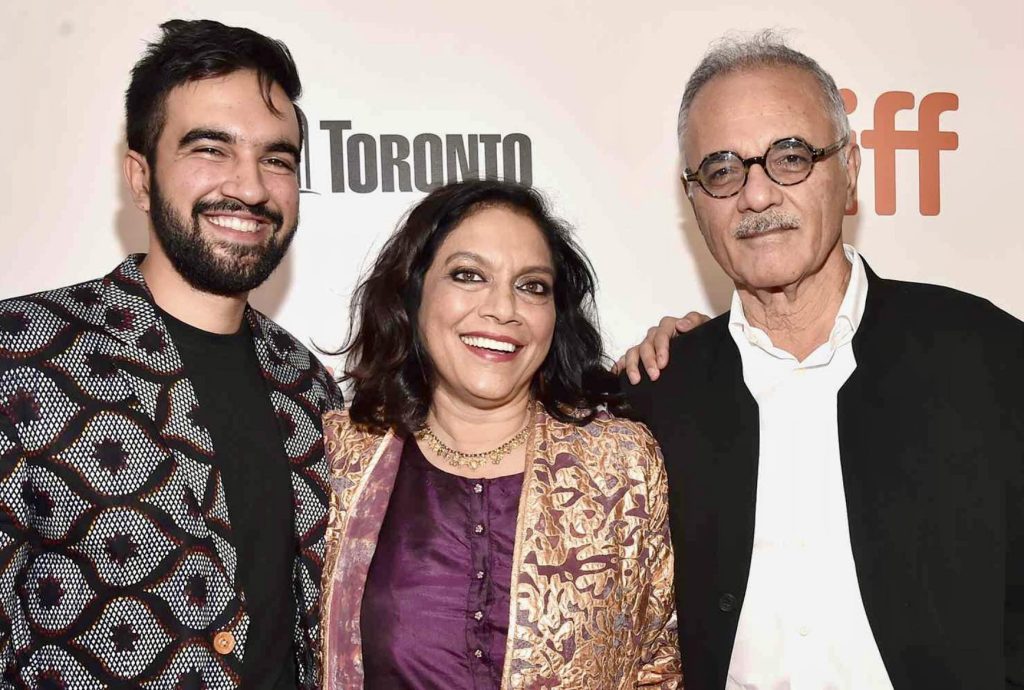

Sa mère, Mira Nair, est l’une des plus grandes cinéastes indiennes contemporaines, autrice de films célèbres comme Salaam Bombay! et Monsoon Wedding.

Son père, Mahmood Mamdani, est un historien, politologue et professeur à Columbia University, dont l’œuvre a renouvelé la compréhension des rapports entre colonisation, modernité et violence politique.

Leur fils grandit ainsi à la croisée de deux héritages : celui du cinéma engagé et celui de la pensée critique — deux formes de résistance à l’oubli et à l’ordre établi.

Né en 1946 à Bombay, Mahmood Mamdani grandit en Ouganda, au sein d’une communauté d’origine indienne installée en Afrique de l’Est depuis l’époque coloniale.

Il étudie aux États-Unis, à Harvard, avant de revenir enseigner en Afrique, notamment à Dar es Salaam, haut lieu du bouillonnement intellectuel des années 1970.

Exilé après l’expulsion des Asiatiques par Idi Amin en 1972, il devient une figure de la pensée postcoloniale, dont l’expérience personnelle nourrit la réflexion : comprendre comment le pouvoir colonial a survécu à la décolonisation, sous d’autres formes, dans les structures de l’État, la mémoire et la violence.

Dans son ouvrage majeur, Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism (1996), Mamdani démontre que les États africains nés de l’indépendance n’ont pas véritablement rompu avec le système colonial.

Le pouvoir colonial, explique-t-il, avait séparé les sociétés en deux mondes : celui des citoyens urbains, régis par le droit civil, et celui des sujets ruraux, soumis au droit coutumier et à des chefs administrés.

Cette division entre « modernité » et « tradition » — entre le citoyen et le sujet — a survécu aux indépendances et continue de structurer les inégalités politiques et sociales.

Ce livre fait de Mamdani l’un des penseurs les plus lucides du postcolonialisme africain, un auteur soucieux de dévoiler les continuités de la domination sous les discours de la liberté.

Quelques années plus tard, dans When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda (2001), Mamdani s’attaque à l’interprétation dominante du génocide rwandais.

Il refuse les lectures moralisantes ou culturalistes, et montre que les catégories « Hutu » et « Tutsi » sont le produit de classifications raciales coloniales imposées par les puissances européennes.

Ce ne sont pas des identités ancestrales, mais des inventions administratives qui ont figé les hiérarchies et nourri les violences.

Mamdani y formule une thèse dérangeante : le génocide n’est pas un retour à la barbarie, mais l’aboutissement d’une modernité coloniale qui a naturalisé la différence.

Ainsi, ceux que l’Occident présente comme des peuples « sans histoire » sont en réalité les victimes — et parfois les produits — de son propre ordre racial.

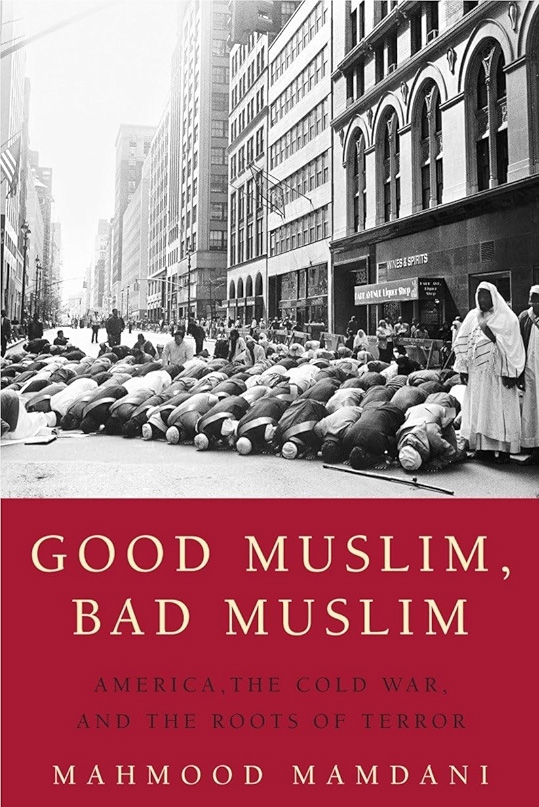

C’est toutefois avec Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror (2004) que Mamdani atteint une reconnaissance mondiale.

« Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror » : Ce livre explore comment les catégories de « bon » et « mauvais » musulman ont été construites politiquement, en particulier durant la Guerre froide américaine, et comment cela a influencé la perception et la politique autour de l’islam et du terrorisme

Publié dans le sillage du 11 septembre, l’ouvrage déconstruit la nouvelle idéologie de l’époque : celle du « choc des civilisations ».

Mamdani y démontre que la distinction entre « bons » et « mauvais » musulmans n’est pas religieuse, mais géopolitique.

Le « bon musulman » est celui qui se conforme à l’ordre occidental ; le « mauvais » est celui qui le conteste.

Cette dichotomie, écrit-il, trouve son origine dans la guerre froide, lorsque les États-Unis, pour affaiblir l’Union soviétique, ont soutenu, financé et armé les moudjahidines afghans, érigeant le jihad en arme politique.

L’islam politique a été fabriqué par l’empire avant d’être diabolisé par lui. Les « freedom fighters » des années 1980 sont devenus, vingt ans plus tard, les « terroristes » de la guerre contre le terrorisme.

Ce que Mamdani dénonce, c’est la moralisation du politique. Au lieu d’expliquer la violence par des causes historiques et géopolitiques, l’Occident la renvoie à la « culture » des autres.

Ainsi, il ne se demande jamais ce qu’il a fait, mais qui ils sont.

Cette inversion du regard — où la politique de domination devient défense de la civilisation — constitue, selon Mamdani, le cœur de l’idéologie impériale contemporaine.

« Quand on explique le comportement des autres par leur culture, on justifie le nôtre par notre politique », écrit-il.

Good Muslim, Bad Muslim est donc bien plus qu’une critique de l’américanisme post-11 septembre : c’est une généalogie du mensonge impérial.

Mamdani y expose la continuité entre les guerres coloniales, la guerre froide et la « guerre contre le terrorisme » : un même récit moral où l’Occident se pense comme gardien de la raison et de la liberté, tandis que les peuples dominés sont réduits à des passions primitives, à des menaces à civiliser.

L’ouvrage appelle à repolitiser la violence, à rompre avec le discours de la peur, à reconnaître la responsabilité historique de l’Occident dans les désastres qu’il dénonce.

L’ensemble de l’œuvre de Mahmood Mamdani peut se lire comme un combat contre l’amnésie.

Elle met à nu les continuités du pouvoir colonial dans les institutions, les discours et les guerres du présent.

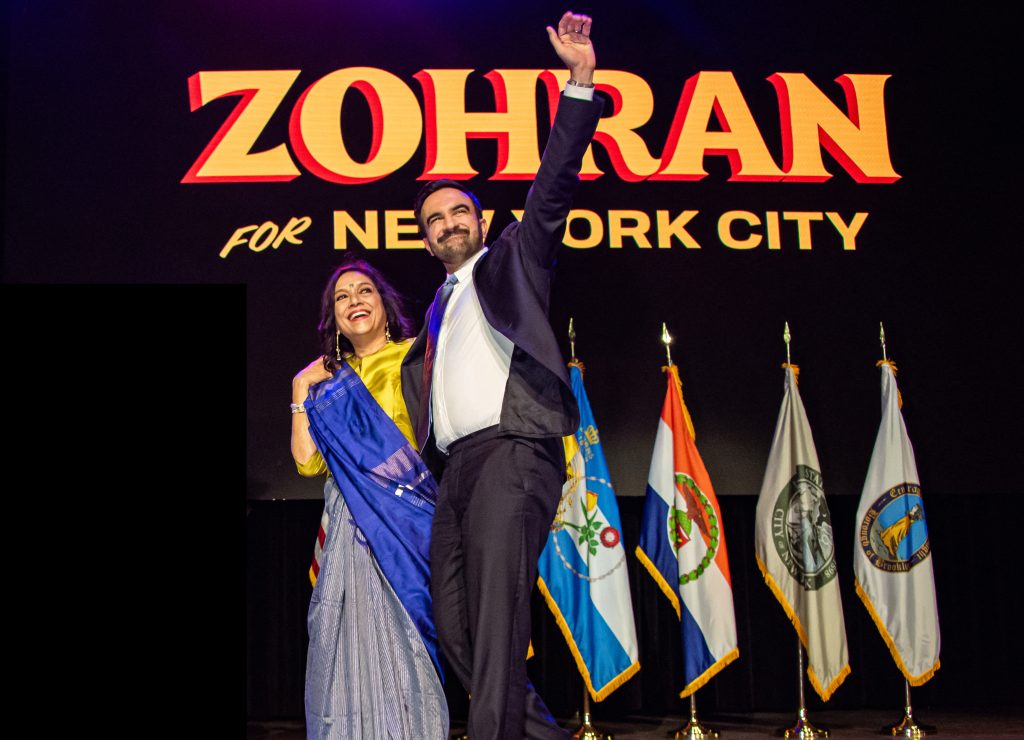

Et l’on comprend dès lors la portée symbolique du fait que son fils, Zohran Mamdani, issu d’une telle lignée intellectuelle et militante, devienne aujourd’hui maire de New York, la capitale du capitalisme global et du récit américain lui-même.

C’est une ironie de l’histoire, mais aussi une promesse : celle qu’un monde critique de l’empire puisse enfin parler depuis son centre.

Zohran Mamdani a joué dans l’un des films de sa mère, La Dame de Katwe (2016) dont il participe à la bande-originale en tant que Young Cardamom, son nom de rappeur qui deviendra plus tard Mr. Cardamom

Source : Abbas Fahdel