La guerre en Ukraine et les interventions meurtrières US près des côtes du Venezuela, marquent la volonté des États-Unis à restaurer leur hégémonie. Mais la puissance militaire des États-Unis s'essouffle, malgré l'aveuglement de certains généraux états-uniens et celui de leurs alliés va-t-en-guerre de l'Union européenne.

Il y a beaucoup de fumée autour de grands « accords » et d’énormes « victoires ». De vrais professionnels de l’armée devraient lui dire, à Trump, la dure vérité.

Alors que les diplomates s’efforçaient de conclure les accords de Dayton en 1995, le secrétaire à la Défense de l’époque, Bill Perry, avait déclaré : « Mieux ne vaut pas d’accord qu’un mauvais accord ». Étant donné que les alliés de Washington à Londres, Paris, Berlin et Varsovie s’opposent à tout résultat susceptible de mettre fin à la guerre en Ukraine, il vaut peut-être mieux ne pas conclure d’accord. Mais pour le président Trump, il est inutile de mettre sur le même plan l’illusion de la paix en Ukraine et un cessez-le-feu insignifiant qui ne règle rien.

Aujourd’hui, l’Ukraine est enlisée dans la corruption, à commencer par les plus hauts niveaux de l’administration à Kiev. Envoyer 175 milliards de dollars d’argent emprunté dans ce pays « pour aussi longtemps qu’il le faudra » s’est avéré pire qu’imprudent. La dette souveraine nationale des États-Unis atteint près de 38 000 milliards de dollars et augmente de 425 milliards de dollars chaque mois. Le président Trump doit détourner son attention du financement des guerres de Joe Biden et se concentrer plutôt sur l’économie américaine chancelante.

Le président Trump devrait clairement affirmer que la détermination de l’administration Biden à soutenir la création d’un appareil militaire ukrainien destiné à mener une guerre offensive contre la Russie plutôt que de s’engager dans la diplomatie nécessaire pour l’éviter avant 2022 était une grave erreur stratégique. Les alliés européens de Washington ont fondamentalement tort lorsqu’ils affirment que Moscou n’avait pas le droit de contester une menace existentielle de l’OTAN à sa frontière. Sans le projet mené depuis plusieurs décennies visant à transférer des technologies, des conseils et des fonds à l’Ukraine, la menace que représente l’Ukraine pour la Russie n’aurait peut-être pas vu le jour.

La récente décision du président Trump de réexaminer l’opportunité d’expédier des missiles Tomahawk destinés à être utilisés en Ukraine est un pas dans la bonne direction. Tout comme Washington a des intérêts légitimes au Mexique et dans le bassin des Caraïbes, il est temps que Washington reconnaisse les intérêts légitimes de Moscou en matière de sécurité nationale en ce qui concerne l’Ukraine et les États membres de l’OTAN dans sa propre arrière-cour. Il est également temps que l’Europe et les États-Unis prennent conscience que la stabilité dans la région est dans l’intérêt de tous, ce qui signifie qu’il ne faut pas encourager, par une guerre sans fin, un État défaillant en Ukraine.

Espérons que le président Trump ait enfin été informé de l’inventaire des missiles américains. Sa réticence à envoyer des Tomahawks qui ne peuvent fonctionner sans la planification et l’exécution de missions américaines suggère que lui et son équipe ont peut-être également demandé des informations sur l’état des systèmes de missiles plus vitaux, tels que les missiles Standard. Le nombre exact de missiles américains en stock n’est pas connu, mais le président Trump devrait exiger des réponses détaillées.

Il est également essentiel qu’il comprenne que, quelle que soit la pression qu’il exerce sur l’industrie de défense américaine pour qu’elle augmente sa production, les délais de livraison ne changeront pas beaucoup. Les guerres se livrent avec des armes de frappe de précision. La partie qui dispose du plus grand nombre de missiles au début a de très bonnes chances de l’emporter. Le camp qui en aura trop peu perdra.

La puissance militaire américaine est en déclin et il faudra une décennie ou plus pour inverser cette tendance. Dans sa quête d’une véritable puissance militaire, le président Trump ne devrait pas considérer l’empressement de ses hauts responsables militaires à se conformer à ses politiques ou à ses idées comme une preuve de loyauté, de professionnalisme ou d’accord. À Washington, DC, les généraux et amiraux flagorneurs et fanfarons, dont l’expérience de la guerre réelle se limite au mieux à quelques cocktails, sont légions.

Le général Christopher Donahue, commandant de l’armée américaine en Europe et en Afrique, s’est rendu célèbre en déclarant en juin dernier que les forces américaines et celles de l’OTAN pourraient s’emparer de la région hautement fortifiée de Kaliningrad « dans un délai sans précédent ». Peut-être le secrétaire à la Défense Pete Hegseth ou le président Trump ont-ils accueilli favorablement ces déclarations. Les émotions jouent souvent un rôle plus important qu’elles ne le devraient dans la prise de décision nationale. Cependant, les généraux qui diffusent publiquement des déclarations sur la suprématie militaire devraient être traités avec scepticisme. Cela s’est déjà produit par le passé.

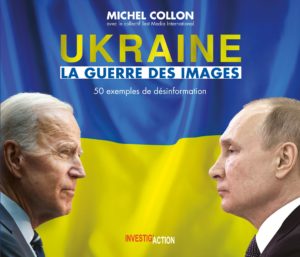

Ukraine, la guerre des images

25,00 €Après le déclenchement de la guerre de Corée, le Général de division Dean, commandant de la 24e division d’infanterie, affirmait que ses hommes « n’avaient qu’à se montrer sur le champ de bataille pour que l’armée populaire nord-coréenne se disperse dans les collines ». Selon l’historien Max Hastings, lorsque les Nord-Coréens attaquèrent la division de Dean, la déroute qui s’ensuivit « ressembla à l’effondrement de l’armée française en 1940 et de l’armée britannique à Singapour en 1942 ».

Le général Paul Harkins, commandant américain du Commandement d’assistance militaire au Vietnam, prédisait avec confiance la victoire de l’Armée de la République du Vietnam (ARVN) dans sa guerre contre les Viet Cong avant Noël 1963. Décrit comme un « général américain avec une canne et un fume-cigarette », le général Harkins a simplement présenté la défaite des forces sud-vietnamiennes lors de la bataille d’Ap Bac en janvier 1963 comme une victoire. Harkins avait compris le message que Washington voulait recevoir et il l’avait transmis.

Avant que le président Trump ne programme une future rencontre avec le président Vladimir Poutine, il devrait abandonner les faux discours sur la faiblesse de la Russie et la prétendue « force de l’Ukraine » tenus par Keith Kellogg, Marco Rubio et une foule de néoconservateurs au Capitole. Il doit également prêter attention aux révélations sur l’état réel de préparation des forces armées américaines.

Un rapport honnête pourrait inciter le président à reconsidérer sa décision de pousser Moscou dans ses derniers retranchements, dans l’espoir d’une « victoire » qu’il pourrait annoncer au public américain. Une analyse de l’état d’esprit et du niveau de préparation actuels de la marine américaine, intitulée « The Navy’s Kuhnian Crisis », est très instructive. Cet article est le dernier d’une série d’avertissements qui remontent à la fin de l’opération Tempête du désert et à ce qu’on a appelé les « dividendes de la paix ». « Les anomalies sont omniprésentes », affirme l’auteur, qui cite notamment :

- Les navires de combat littoraux mis hors service avant même d’avoir été déployés : une expérience de 30 milliards de dollars qui n’a pas résisté au contact avec la réalité.

- Les destroyers retardés de plusieurs années : la classe Zumwalt, conçue comme révolutionnaire, s’est avérée dysfonctionnelle.

- Le F-35C, symbole du dysfonctionnement des acquisitions conjointes.

- Et les chantiers navals qui ne peuvent pas construire ou réparer dans les délais prévus.

Les problèmes ne se limitent pas aux forces aériennes et navales américaines. Selon des sources du Congrès, la plupart des véhicules de combat terrestres utilisés par l’armée de terre et le corps des Marines américains ne sont pas prêts à soutenir des missions opérationnelles en raison d’un manque d’entretien et d’une pénurie de pièces de rechange. Parmi les véhicules à chenilles et à roues qui ne répondent régulièrement pas aux normes de préparation attendues, on trouve 18 types clés de véhicules de combat et de soutien utilisés par les deux services.

Il est inévitable de partir en guerre avec les forces dont on dispose, mais il faut éviter les conflits si ces forces ne sont pas efficacement dirigées, organisées, entraînées et équipées pour le combat, même lorsque l’adversaire est aussi faible militairement que le Venezuela. Avant que le président Trump et son cabinet ne décident d’entamer un nouveau conflit avec le Venezuela, le déficit dont Trump devrait se préoccuper le plus est intellectuel, et non fiscal.

En tant que commandant en chef, le président Trump doit supprimer la fâcheuse habitude qu’ont les hauts gradés de l’armée d’obéir à des idées stupides et, au contraire, former un groupe de professionnels militaires intègres et compétents, capables de faire face à l’imprévu lorsqu’il survient. L’histoire de la guerre démontre à maintes reprises que le caractère, la compétence et l’intelligence (C2I) doivent primer sur toutes les autres considérations dans la sélection des promotions et des commandements.

En résumé, si la remise en question par le président Trump de l’option Tomahawk signale une nouvelle tendance à une auto-évaluation lucide des limites de la puissance militaire américaine, c’est une bonne nouvelle. En attendant, le principal défi stratégique pour le président Trump est de ne pas s’immiscer en Ukraine, au Moyen-Orient ou en Amérique latine.

La priorité absolue du président Trump est de restaurer la productivité et la prospérité économiques américaines. À l’avenir, la sécurité des États-Unis dépendra de plus en plus de leur puissance économique plutôt que de leur puissance militaire. « Vingt ans de paix », affirmait Washington en 1796, « combinés à notre situation géographique éloignée, nous permettraient, dans une cause juste, de défier n’importe quelle puissance sur terre ». Les paroles du président Washington sont toujours d’actualité.

Source : Responsible Statecraft