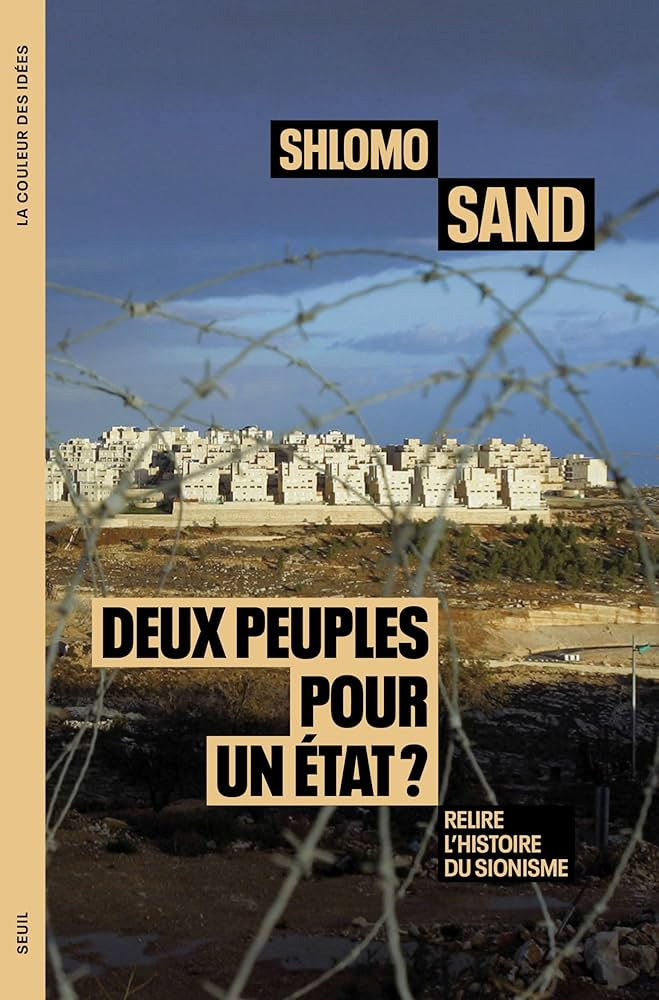

Professeur émérite à l’université de Tel-Aviv, l’historien israélien Shlomo Sand, auteur du remarqué "Comment le peuple juif fut inventé" (Fayard, 2008), signe avec "Deux peuples pour un État ? Relire l’histoire du sionisme" un ouvrage stimulant qui ne peut qu’inviter à la réflexion tous les citoyens qui regardent avec effroi le conflit israélo-palestinien et son cortège de victimes, qui ne cesse de s’alourdir depuis l’attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre et la riposte brutale de l’armée israélienne à Gaza.

Dans son avant-propos, rédigé avant les attaques du 7 octobre, l’historien de gauche, figure du camp de la paix et longtemps partisan d’une solution à deux états, exprime ses doutes devant ce qu’il qualifie désormais de « mantra » et de « formules creuses » qui l’ont poussé à se replonger dans les débats du siècle dernier pour relire l’histoire du sionisme : « Les grands penseurs des courants pacifistes du sionisme […] avaient rejeté l’idée d’un état juif exclusif sur une terre majoritairement peuplée d’Arabes et […] ont soutenu, par conséquent, les démarches d’édification d’une entité politique binationale. […] l’élite des intellectuels de diverses époques a craint que l’avenir d’une petite Sparte juive en armes face à un Moyen-Orient hostile ne soit pas du tout assuré. Ils pensaient plutôt que seule l’intégration égalitaire dans le cadre d’un pouvoir commun serait à même de garantir qu’Israël puisse être un refuge sûr pour tous ses habitants » (p. 10).

Shlomo Sand revient d’abord sur la genèse du nationalisme juif. Le mouvement national juif prend racine à l’est de l’Europe où il s’oppose aux positions autonomistes des socialistes du Bund, qui défendaient la formation d’un peuple yiddish, doté d’une langue et d’une culture spécifique et ouverte aux autres.

Fondé sur la construction imaginaire et rétrospective d’un peuple juif quasi intemporel, le sionisme se distingue des nationalismes français, allemand ou italien de l’époque – qui s’appuient eux aussi sur une histoire nationale mythifiée – par son ethnocentrisme rigide : « La cause première de ce phénomène est liée au fait que le nationalisme hégémonique en Europe centrale et orientale a toujours été, du fait de ses faiblesses, un nationalisme ethnocentrique, et non inclusif et politique, englobant tous ses citoyens » (p. 25). Cet ethnocentrisme rigide sépare aussi le nationalisme juif des modèles belge, suisse ou canadien, qui ont su créer un consensus civique et constituer des nations fédérales en dépit de leurs fractures culturelles et de leurs différences linguistiques.

L’un des premiers adversaires de cet ethnocentrisme juif qui ne pouvait qu’amener les Juifs à ériger une « muraille d’acier » autour d’Eretz Israël (la terre d’Israël) selon la formule de Vladimir Jabotinsky, le fondateur de la droite sioniste, s’appelle Ahad Haam, originaire d’Ukraine et contemporain de Théodor Herzl. Membre des amants de Sion, Ahad Haam se rend en Palestine en 1891 et publie à son retour un article très critique sur ceux qu’il appelle les « colonistes » et leur comportement vis-à-vis de la population arabe. opposé aux conceptions d’Herzl, Ahad Haam fonde en 1896 le journal Hashiloah, qu’il dirige jusqu’en 1902. Il estimait que l’avenir de la majorité des Juifs serait beaucoup mieux assuré en Amérique qu’en Palestine. S’il croyait en la nécessité d’établir un centre spirituel du judaïsme en Palestine, il considérait que le projet sioniste d’y établir un foyer national juif relevait d’une démarche colonisatrice et conduirait tôt ou tard à un affrontement avec des autochtones dépossédés de leurs terres.

La lucidité d’Ahad Haam se retrouve aussi dans les positions du groupe Brit Shalom (Alliance pour la paix), fondé en 1925, dans lequel on retrouve le philosophe Hugo Bergmann, né à Prague et ami de Franz Kafka, qui deviendra recteur de l’Université hébraïque de Jérusalem. « L’héritage d’Ahad Haam battait dans le cœur des membres de l’association et orientait leur stratégie », note Shlomo Sand (p. 65). Logiquement, Bergmann et ses amis désapprouvent la déclaration Balfour dans laquelle ils voient une démonstration de force impérialiste dont la logique discrimine les autochtones. Aux côtés d’Hugo Bergmann, il faut citer le nom d’Hans Kohn, secrétaire de Brit Shalom, originaire de Prague, pacifiste et antimilitariste convaincu. admirateur de Gandhi, Hans Kohn imaginait une structure binationale arabo-juive au Moyen-Orient, sur le modèle de la suisse.

Shlomo Sand évoque plus loin au chapitre quatre les noms des philosophes Martin Buber et Hannah Arendt, qui se sont tous deux opposés au plan de partage de 1947 et aux affrontements qui en résulteraient. Au chapitre cinq, Sand évoque Léon Magnes, ce rabbin réformateur américain né en 1877 en Californie, qui s’installe à Jérusalem en 1922 avant de devenir le premier chancelier de l’Université hébraïque de Jérusalem. Dirigeant académique hors pair guidé par les principes des droits de l’homme et des pères fondateurs du libéralisme américain, Leon Magnes est acquis à l’idée binationale et très critique des modes de colonisation et d’appropriation des terres par la communauté juive. En 1942, avec Martin Buber, il fonde le groupe Ihoud (Union) qui lutte contre un nationalisme juif « tristement chauvin, d’esprit étroit et terroriste » (p. 120).

Le chapitre six de l’ouvrage de Shlomo Sand s’intéresse au Parti communiste palestinien, fondé en 1919 sous l’appellation de Parti ouvrier socialiste hébreu, qui devient le PCP et adhère à l’Internationale communiste (IC) en 1922. Fidèle aux orientations de l’IC, le PCP a toujours récusé le sionisme, considéré comme un mouvement colonialiste illégitime, appelant à l’indépendance d’un état démocratique à majorité arabe en Palestine, dans lequel les Juifs seraient des citoyens à égalité de droits. Le PCP se divise en 1943 avec le départ d’adhérents arabes qui fondent la Ligue de libération nationale sous la direction d’Émile Touma, reprochant au groupe de Shmuel Mikounis d’avoir évolué vers l’acceptation d’un état binational, et donc, de fait, de l’existence d’une entité juive. Les deux groupes finissent par se réunifier en 1947, après l’acceptation du plan de partage de la Palestine élaboré par l’ONU, entérinant la création de deux états séparés, juif et arabe : c’est l’acte de naissance du Parti communiste israélien (Maki).

La guerre de 1948, qui place pendant dix-huit ans les 150 000 Arabes restés en Israël sous un régime d’administration militaire, et plus encore celle de 1967 changent radicalement la donne. Plusieurs centaines de milliers de Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza se retrouvent dans des territoires occupés. La gauche israélienne opte d’emblée pour le projet « deux états pour deux peuples », tandis que la droite pousse à l’annexion des territoires occupés où la première colonie, Kfar Etzion, est fondée dès le mois de septembre 1967.

Dix ans plus tard, après la victoire du Likoud aux élections législatives de 1977, le Premier ministre Menahem Begin, favorable à l’annexion des territoires occupés, mais préoccupé par le risque qu’Israël ne devienne un état d’apartheid comme la Rhodésie, présente un plan visant à annexer les territoires palestiniens occupés, mais à accorder à l’ensemble des Palestiniens la citoyenneté israélienne et la liberté de circulation et d’installation. Ce plan qui aurait pu transformer Israël en état binational ne verra jamais le jour.

En parallèle, l’OLP, fondée en 1964 et dont la charte rejette le partage de 1947 et toute existence d’un foyer juif évolue peu à peu. La résolution d’indépendance palestinienne rédigée par Mahmoud Darwich en 1988 reconnaît pour la première fois le plan de partage de 1947 et l’existence de facto de l’état d’Israël, ce qui aboutit en 1993-1995 aux accords d’Oslo et à la naissance de l’Autorité palestinienne.

Trente ans après les accords d’Oslo, la poursuite de la colonisation a rendu impossible une solution à deux états : « 7,5 millions d’Israéliens-juifs dominent, par une politique d’expulsion, de déplacement, de répression et d’enfermement, un peuple palestinien-arabe de 7,5 millions de personnes, dont une grande partie est privée de droits civiques et des libertés politiques élémentaires ».

Médiapart, entretien avec l’historien israélien Shlomo Sand qui publie « Deux peuples pour un État ? Relire l’histoire du sionisme ».

Désabusé, Shlomo Sand note que les positions ethnocentriques, religieuses ou pseudo-religieuses de part et d’autre, font obstacle à toute possibilité de rapprochement culturel et politique entre les deux bords, alors que les organisations palestiniennes de résistance civique pacifique sont interdites et que les Israéliens qui s’indignent de la perpétuation d’une politique jugée raciste et discriminatoire sont vilipendés et accusés de trahison par leurs concitoyens.

Shlomo Sand se refuse toutefois à perdre tout espoir : « Si l’on ne peut pas partager une terre, avec toutes les difficultés que cela représente, il nous faut apprendre à partager la souveraineté. Le binationalisme palestino-israélien doit, le moment venu, arracher de son cœur la muraille de haine édifiée comme une forteresse sur un amas de peurs, afin de nous permettre à tous, Israéliens et Palestiniens, de vivre ensemble » (p. 243).

Alors que la riposte israélienne à Gaza a déjà fait plus de 33 000 victimes (article mis en ligne le 24/03/2025) depuis les attentats sanglants du 7 octobre, que la perspective d’une paix au Proche-Orient s’éloigne de jour à jour et qu’en France les partis de gauche se divisent sur le vocable à employer, il y a urgence à lire l’ouvrage de Shlomo Sand, qui ouvre des pistes de réflexion à même d’irriguer tous les partisans de la paix.

Source : Cairn Info

Pingback: